未成年人沉迷直播打赏,甚至还背着家长、绕过平台监管进行大额打赏,这样的情况让很多家长头疼不已。北京互联网法院一审审理了这样一起案件:一名17岁的女生一年时间内,在一款社交平台上打赏了多名网络主播,共计45万多元,她的家长能要回这笔钱吗?

17岁女孩一年内

给网络主播打赏超45万元

2022年底,17岁的小刘在一款网络直播平台上实名注册了账号,并绑定了她父亲的银行卡。等到小刘的父亲注意到自己银行卡的异常消费时,时间已经过去了一年左右,小刘竟然在平台上累计充值超过了45万元。

北京互联网法院综合审判三庭法官 潘昌:主要是和主播一起唱歌或者聊天,在互动的过程中,她在一年之内给主播陆陆续续打赏了45万多元。这个女生因为打赏过很多不同的主播,家长发现之后先跟主播进行了沟通,有数个主播退了一部分钱,总计5万余元。

小刘的家长和平台客服人员沟通,想要要回其余40万余元的打赏款,但却遭到了拒绝,于是他们将平台诉至北京互联网法院,要求返还充值款项。

小刘的家长认为,在平台充值期间,小刘未满18岁,尚不具有完全民事行为能力,一年时间里打赏金额巨大,与其年龄、智力明显不相适应。孩子的这些行为未经监护人同意、追认,属无效行为。

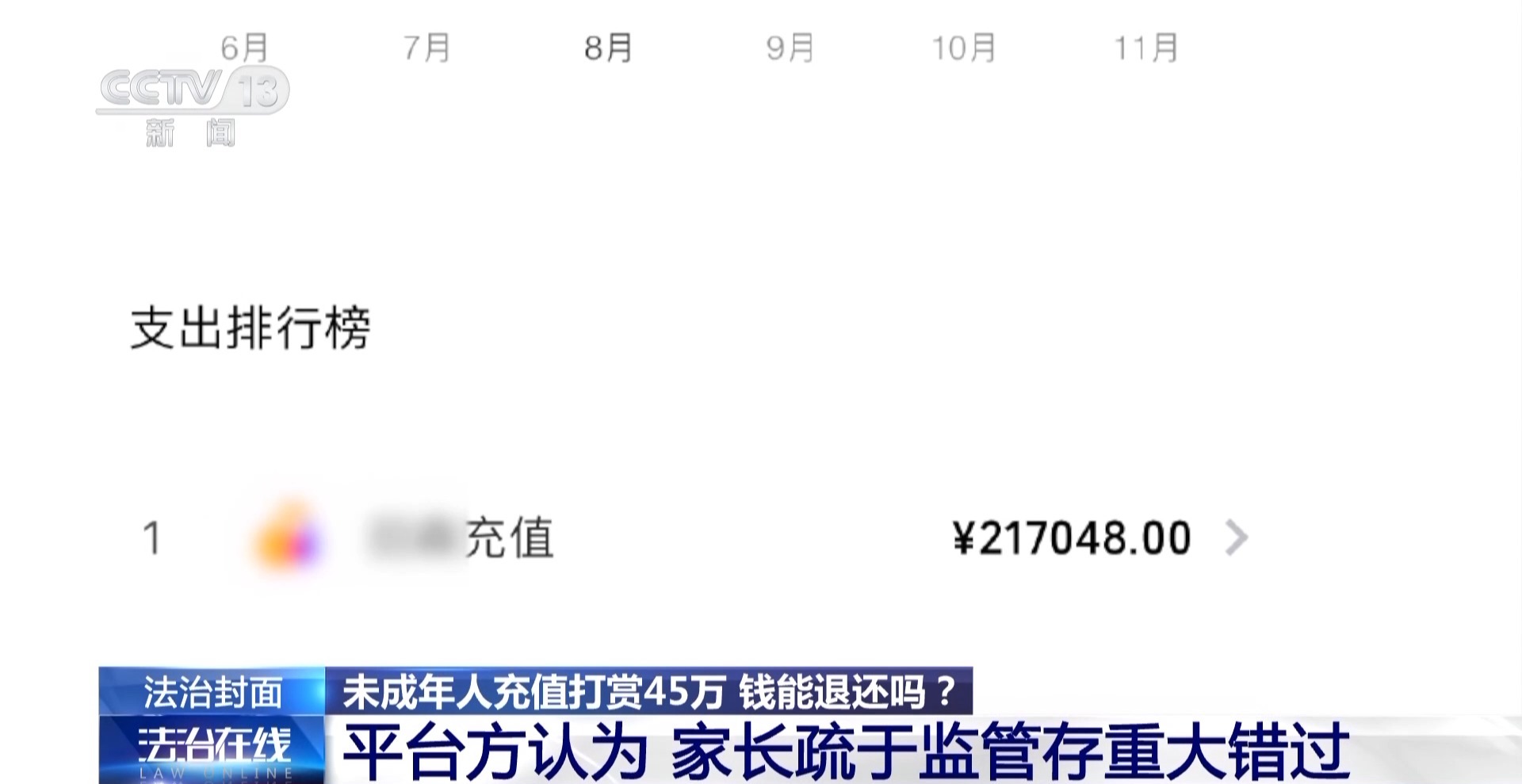

不过对此,被告方并不认同。在他们看来,平台已经履行了合理的审核和监管义务,不应承担责任。被告方辩称,当初,小刘以未成年人的身份注册平台后不久,平台就注意到了其账号的异常消费,并采取了消费限制措施,也就是停止了涉案账户的充值和打赏权限。那么,小刘后续又为何产生了巨额的充值打赏款呢?被告向法庭提交了几段平台客服录音,解答了这个问题。

原来,在2023年3月26日的一段平台客服录音中,和客服进行对话的女生就是原告小刘。她声称自己是使用未成年的妹妹的身份进行注册的,想要解开账号的消费权限。客服进行了简单的询问后向小刘索要了其监护人的电话,第二天,就有客服人员拨打了这个电话,然而,接听的却依然是小刘本人。

潘昌:女孩在和平台客服的沟通过程中,冒充自己是她的母亲,要求平台解除账号限制。

原来,在小刘的账号被限制消费后过了三个多月,她自己又以监护人的身份与平台客服电话沟通,而平台基于小刘在电话中冒充家长所给出的确认信息,直接解除了涉案账号的全部限制措施。

被告方认为,小刘的家长疏于监管,小刘冒充监护人让平台解除账户充值限制,原告方存在重大过错。并且,小刘的消费行为属于自主交易,平台不应承担退款责任。对此,原被告双方各执一词。

被告委托诉讼代理人:简单来说,父母把一笔钱给一个年满16周岁有限制民事行为能力人的子女,我们认为他对这笔金额进行了授权,原告对涉案金额的处分行为,与其认知能力以及其父母的允许都是相适应的。即使是由于原告本人冒充其父母给予了授权,这个过错也是原告以欺骗的行为解除了消费限制进行了消费。

原告委托诉讼代理人:在当今通信科技如此便捷的情况下,被告完全可以通过视频认证的方式明确是否联系到了监护人。被告取得追认的程序存在严重的漏洞,他为了自身谋取利益获得充值款,用一种明显有问题的方式来取得“监护人”的同意。

那么,17岁的小刘给主播打赏的行为是否具有法律效力?这些钱又是否能退还呢?法官介绍,八周岁以上、十八岁以下的未成年人为限制民事行为能力人,根据民法典第一百四十五条的规定,限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效;实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。

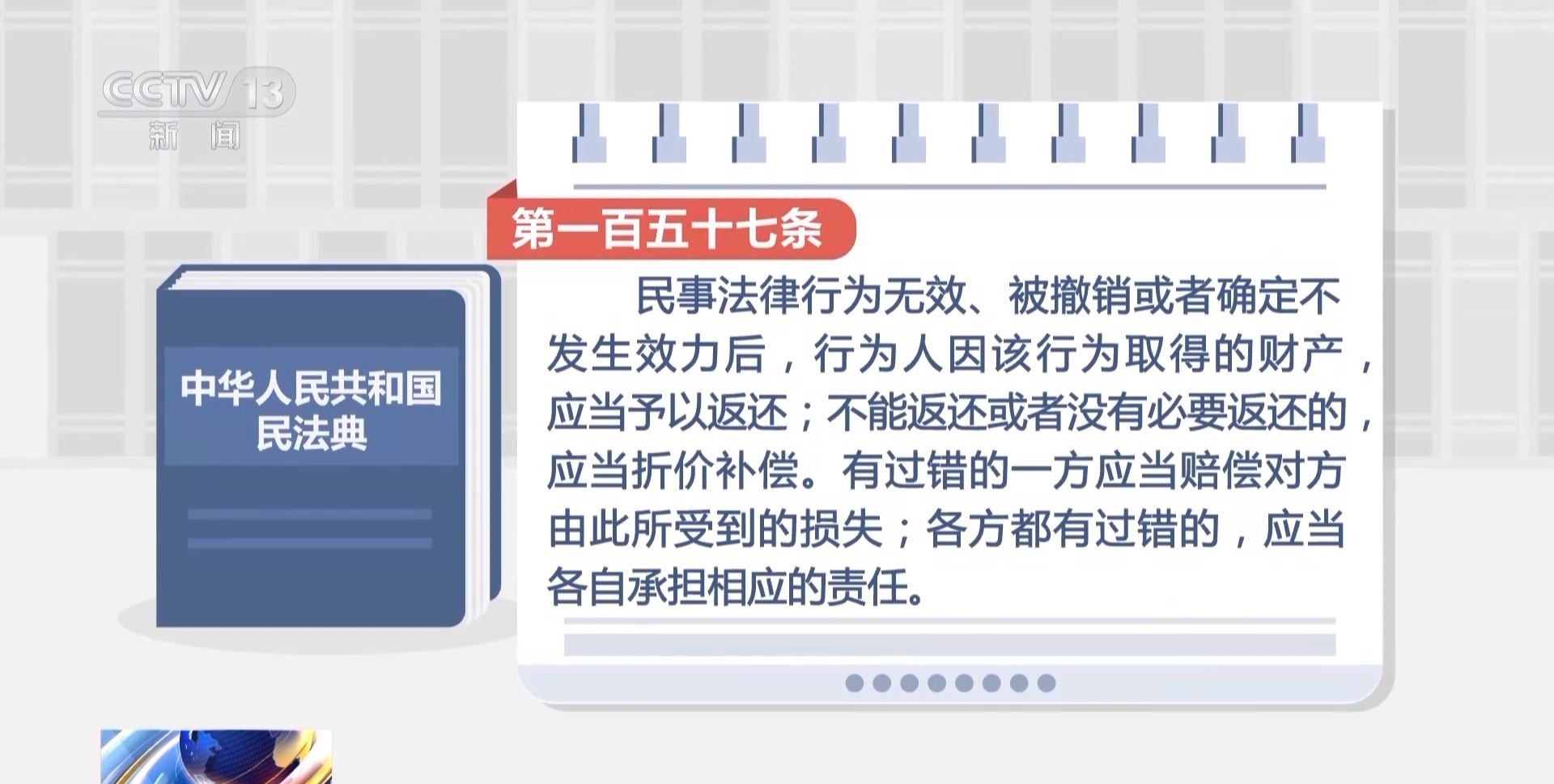

潘昌:因为当事人是未成年人,她做出的法律行为需要经过监护人的追认或者同意才能发生效力。在本案中女孩的家长事先不知情,事后也不同意进行追认,所以女孩的打赏行为是归于无效的。我们认为女孩的打赏行为无效之后,到底该退还多少金额,还是需要考虑各方主体的过错程度。

根据民法典第一百五十七条的规定,民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。