“性”是一个日常而又边缘的词汇。许多人对它难以启齿的态度,一度放慢了“性教育”在国内前行的脚步。

读特在深圳做了一组街头采访,与50位市民展开对话,主题与性教育有关。在这过程中,我们被拒绝了很多次,有些人因为不想谈这个话题,有些人愿意谈,但不想入镜。也有许多愿意在镜头面前谈“性”说爱的市民,他们大方、直接,不遮遮掩掩。

12月1日,世界艾滋病日,我们谈一谈“性教育”。

自己摸索答案

色阿从小喜欢看《动物世界》。在这档电视栏目里,色阿第一次看到动物交配生育的场景。那时,她还在上幼儿园,对“性教育”“性知识”这些词毫无概念,而电视里出现的动物幼崽,让她开始好奇自己出生的“秘密”。

23岁的色阿来自潮汕,读小学一年级时随家人到深圳生活。从小到大,色阿很少向家里人发问,“可能尝试过但是碰壁了”,她更喜欢通过电视剧、动画片或书去寻找答案。除《动物世界》外,色阿还很喜欢看《十万个为什么》,甚至临摹过这本书里的一张插图,上面画的是受精卵发育成胚胎,再长成胎儿的过程。

“我小时候就喜欢看各种书,把它当作一种科普知识去了解。”在色阿的印象里,她几乎没有从家人、学校那里得到过性教育,“除了生物书、生物课有相关的内容。”

色阿对性教育的好奇也与她的成长经历有关。上小学的一天,色阿在书店里看书,一个陌生男性不断接近色阿,试图跟她说话。色阿看到了他,“是个猥琐大叔”。她不知该怎么办,只能躲开,然后继续看书。看色阿没有什么反应,那个陌生人离开了。回到家后,色阿仍心有余悸,睡觉时还做了噩梦。之后在一次放学回家的路上,色阿又遇到了类似的事情。她比过去冷静了许多,甚至开始上网搜索应对的办法,而且她用这个办法帮助了其他女孩。

“当时那个暴露狂就在校门口,他已经在吓其他的初中学妹。我觉得老天想要我做些什么,我就上去跟他说‘我报警了’,让他赶快走。其实当时我很害怕,第一次赶他走的时候,我在发抖。但当他被我赶跑了之后,我觉得我好牛。”色阿还记得,第二天她把这件事告诉舍友们的时候,有一个舍友被吓哭了。

在深圳大学读研的海涵也是出于好奇去探寻性知识。她的解释很简单,“别的问题都可以得到解答,但是这个问题得不到解答,或者说是被遮遮掩掩的,那我就会好奇,会自己上网搜。”

读小学六年级的时候,海涵很好奇生孩子是怎么回事,“是两个人躺下睡觉就能有宝宝吗?”,但一直没有人告诉她答案。海涵不好意思去问父母,就独自上网搜索,无意中进入一个成人视频网站,看到了不该在她这个年纪观看的影片。“我当时还蛮震惊,就解开了多年的疑惑。”

23岁的海涵生长在河北一个县城。她记得,小学时候领过生理健康教材,但内容比较隐晦,“直接跟你讲精子、卵子,但没有说清楚精子是怎么跟卵子结合的”,直到初中才出现了性教育相关的课程。

海涵对读特记者说,很多人在回忆自己的性教育经历时,都会出现性教育课改为自习课,或者性知识被刻意跳过的情况。而她很感激初中的生物老师,因为她没有跳过这一章节,而是按照书本内容,完整地把精子如何通过两性生殖器与卵子结合的过程讲述出来,期间也没有用一些其他隐晦的词汇来代替。

“当时班里有一些男生在笑,还有一些同学在小声讨论。我们老师就非常严肃地说,‘这有什么好笑的’。这同时给了我一种观念,我也会觉得这有什么好笑的,这是一件非常正常的事情。”海涵说,现在有时候在影视剧里看到小女孩因为发现经血,误以为自己快要死了的夸张情节,特别惊讶。

其实,四西就曾在现实中遇到过这样的小女孩。四西是广西人,今年26岁,她所遇到的女孩是她的小学同学。这个女孩因为父母较早离异,从小由父亲带大。当她发现自己来第一次月经的时候,她不知道那是什么,也不敢告诉父亲。有一阵子,女孩心情特别不好,经常哭,有同学过去找她聊天,才得知其中的原因。

“她说流血了,觉得自己会死。”四西说,同学就像老师一样,一边安慰女孩,一边给女孩解释“流血”的原因,那个女孩才恍然大悟。

四西告诉读特记者,其实她的学校没有缺失性教育,每周都会开设相关课程,有时候男生和女生分开上课,五年级的时候讲到月经的知识,“但是讲得太晚,很多女孩在当时已经来月经了。”

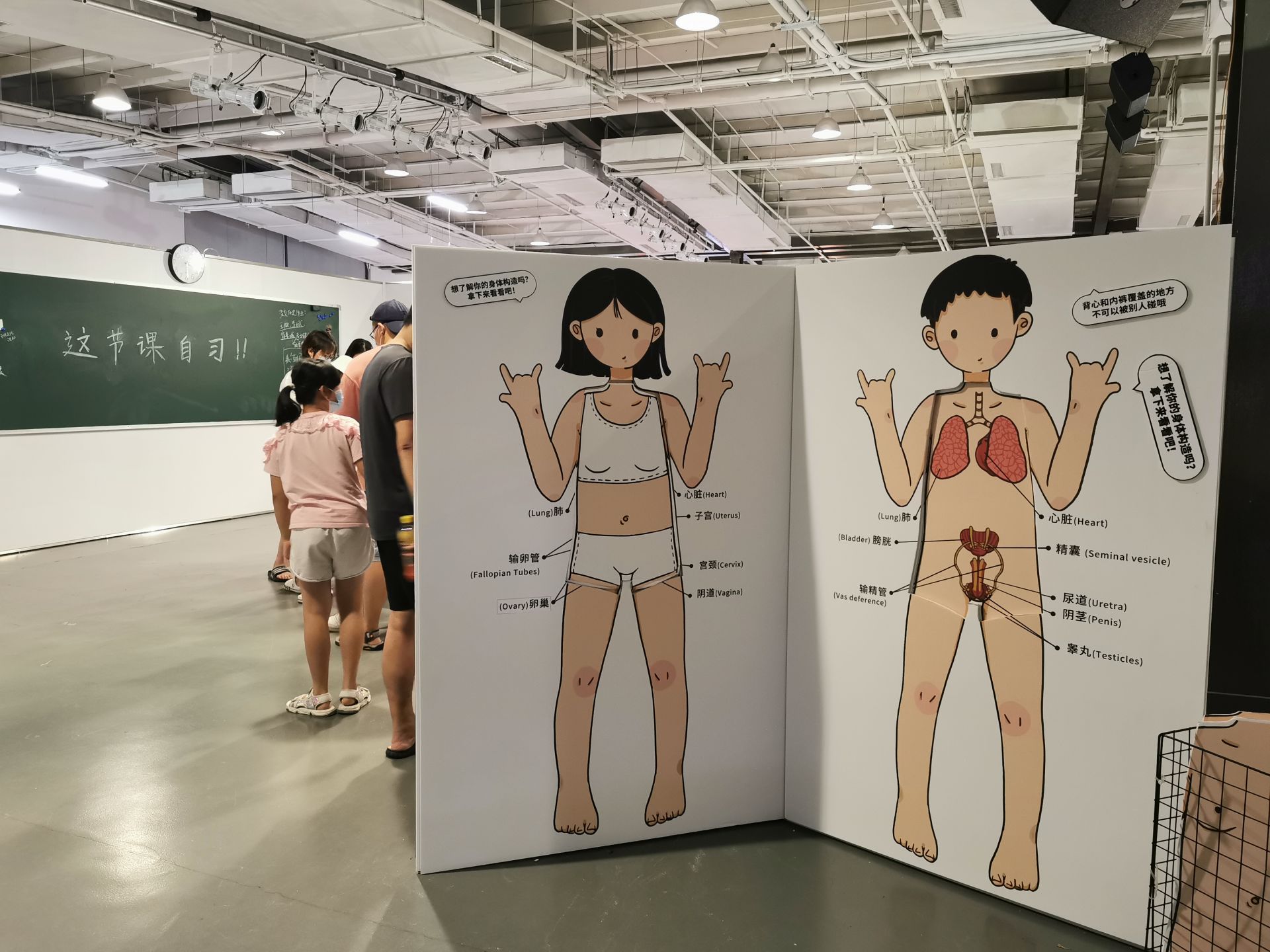

性教育展上的人体示意图。

不同的开口方式

跟许多小孩相比,四西要幸运得多。“因为我妈妈是很酷的人。”她很自豪地说。

四西上小学四年级时,不少女生开始来月经了。四西的妈妈想给女儿普及月经的知识,但不知道应该怎么跟她讲,于是经常让四西帮忙拿卫生巾,并在她面前更换。“她想通过这个过程让我知道,女孩子来月经是很正常的事情。”四西说,她有时候还会向妈妈提出疑问,妈妈也从不会遮遮掩掩。在家里,卫生巾通常被摆在比较公开的地方,妈妈需要的时候她就帮忙递,“然后慢慢就知道了”。

谢南跟四西妈妈一样“酷”,她是一个15岁女孩的母亲。谢南对读特记者说,女儿从小养成了跟她“闲聊”的习惯,从工作到生活母女俩几乎无话不谈。谢南时常会带点小心思地带上女儿一起看纪录片、电视剧和电影,遇到电视里的亲密镜头时,不仅不会让女儿回避,还会跟她探讨“帅哥美女亲亲抱抱的事情”。所以,平时女儿也愿意跟谢南说心里话,“可能觉得我跟她是‘一伙的’吧”。

谢南还记得,女儿第一次接触性知识是在快上幼儿园的时候,那一天她突然问谢南,“为什么不能在外面随便撒尿?男孩子为什么站着尿尿,而她是蹲着?” 谢南不慌不忙,从网上打开一张人体解剖图,给女儿浅浅地讲解了一些男孩和女孩在身体上的不同。眼看女儿慢慢理解了人体解剖图,谢南也同时给她进行了性平等的教育。

在那之后,谢南还给女儿看了自己的怀孕检查记录,和女儿在自己肚子里的照片,她想让性教育顺其自然地开展,慢慢渗透到女儿的成长过程中。“后来女儿跟我说,我是‘最不靠谱’的妈妈,我才知道原来我跟她们班的很多妈妈都不一样。”谢南笑笑说。

四西在美国读研时候发现,不同国家的性教育水平不同,很大程度是因为不同国家对“性文化”的接受能力不同。四西还记得,有一个意大利同学说过,意大利也没有在小学三四年级开设性教育课程,但是父母的态度比较坦然,不会回避这个话题。在他小的时候,父亲就已经直接告诉他怎么去使用安全套了。

四西把性教育作为自己的毕业设计方向,设计出一个带有性愉悦作用的工业设计作品,取名“食色性也”。这个作品拿下了当时纽约设计周的奖项,并让四西获得荣誉硕士的称号。四西希望,未来这个作品能进入市场,给大家创造更多公开交流性知识的方法。

海涵很讨厌高中时候遇到的一些男生,他们虽然更早接触性知识,但从不会好好地回答她所好奇的问题,有时候会露出“很暧昧的笑容”。“后来我发现,当我知道的性知识比这些男生多的时候,他们就不能用这些事情来羞辱或攻击我,这种用知识武装自己的感觉很爽。”

在高中阶段,海涵还给舍友当起了性教育老师。她上高二的时候意外发现,寝室里8个学生只有两个人,也就是自己和另一个女生知道经血从哪里来,大多女生不仅不了解经血,也不了解女性的生殖器。后来,海涵用自己从网上和书上了解到的性知识,纠正了舍友对经血的认识,并给她们科普了一些基础的性知识。在那之后,她还通过举办游园会、讲座、市集摆摊等公益方式,让更多年轻人有接触和学习性知识的机会。

海涵参与过的最大型的性教育活动,就是2021年夏天在深圳举办的性教育展——“我向许多人打听过你”。这个展览被称为中国内地首个性教育互动展览,由深圳市疾病预防控制中心指导,青少年性教育团队“莓辣”主办,通过回顾过去40年性教育的历史变迁和重要事件,将身体认知、疾病防疫、健康关系等知识用艺术化的方式呈现出来。展览受到很大的关注,在开放的一个月里吸引了大约1.5万人参观。

那个叫“莓辣”的组织也因此走进很多人的视线,而这家组织的创始人,正是小时候勇敢赶走暴露狂的色阿。

色阿是从高中时候开始做性教育的。在正式开始之前,她先在校内面向所有学生做了一次抽样调查。色阿回忆说,这份调查问卷涵盖很多问题,包括知不知道棉条,认不认同自慰,是否为身体的变化而焦虑,有没有被性侵或性骚扰过,知道几种避孕方法等等。

这是一份纸质问卷,由色阿亲手发放给每个人。“很多同学看到后都是笑,说‘哇,牛啊!’”色阿还记得大家的反应。老师也知道色阿做问卷调查的事情,但没有干预,“老师也不会怎么样,我也没干嘛”。

回收调查问卷之后,色阿根据调查结果写了一份需求评估,并做了一个课件。她带着这些资料去找校团委,告诉老师学生们需要性教育,学校也需要有性教育,她想给大家开个讲座。

“校团委答应了,学生处和教导委都支持,他们还觉得我挺厉害的。”色阿说,事情进展得很顺利。她把课件资料发给相关领域的专家和机构审核,还写了一个讲座计划,介绍以后如何开办讲座和培育新讲师。“我当时把讲座想得超级简单,现在来看那个计划非常幼稚。”色阿笑笑说。

色阿要讲的内容与“全面性教育”有关,从一个人的生长讲到性角色,包括一生当中的青春期节点,和可能会遇到的类似性侵的危险等等。讲座时间将持续3个小时,“在语速巨快的情况下倒背如流”。她还做了宣传海报,邀请同学参加。但在讲座开始前3个小时,色阿接到了老师的通知——取消讲座。

“最开始没有说取消的原因,后来我去问老师,就说‘觉得不行’‘觉得我有病’。”色阿还记得,当时自己哭了。她对曾经帮助过自己以及被她邀请来但扑了空的专家感到愧疚。但是色阿没有因为讲座被取消而放弃性教育,她的PPT课件和课程纲要等资料一直存在电脑里,后来脱胎成为“莓辣”团队的性教育课程。

性教育展宣传海报。

说出来很重要

四西因为毕业设计认识了色阿,两人经常围绕性教育的话题进行交流。在四西看来,性对于人们来说本身具有一定隐晦性,甚至可以当成是一种隐私。“不是说大家一定要在一个空间里面聊并且不笑才叫优秀的性教育,而是如果我愿意谈这件事,我们可以正经地去谈它,但当我不想跟你谈这件事的时候,我也有拒绝的权利,我觉得这个才是。”

四西对两段谈话至今印象深刻:一次是在跟朋友讨论婚前性行为时,对方表示不能接受,而四西则认为,婚前性行为是一种正常现象,也有一定好处,朋友听到这里,对四西表示了极大的厌恶;另一段谈话发生在一场讲座之后,四西和同部门男生聊起讲座提及的性工作者,大家毫不避讳地交流了看法,彼此受益匪浅,“只要不带着态度去谈,性这个话题是可以聊的”。

色阿经常在个人微博发布一些与性教育有关的科普,也常收到不少陌生人的私信,多是向色阿倾诉自己受到性骚扰或性侵犯的事情。色阿认真对待每一个倾诉,她会首先告诉他们,“你没有错,辛苦了”。之后,再给他们提供应对的办法和建议。

“我也曾收到过这样的话,‘辛苦你了’。”在色阿看来,一句“我在听”“辛苦了”,或者发送一个隔空的“抱抱”,都能让受害者感受到一种支持,甚至是面对这类恶性伤害的勇气。

海涵在性教育展上也听说了一位特别的观众。这是一位40多岁的阿姨,在看完讲述性侵案例的视频后,拉着志愿者的手倾诉了自己的遭遇。“阿姨说在很小的时候,她被邻居性侵过;20多岁时,又被家里的表哥欺负。在她成长过程中,没有人、也没有一个地方可以让她倾诉这些事情,但是那天,她终于可以讲给志愿者听了。”

“在教育这个领域,很多学校、老师和家长的观念都很老旧,对性教育羞于启齿——在家里不讲,在学校也不讲。”深圳市疾控艾滋病预防控制所所长杨峥嵘在接受读特记者采访时表示,从专业角度而言,性教育是从0岁到100岁都要进行的课程,因为很多知识在不断更新换代,学习也应该跟上时代的脚步。

日常生活中,性侵、猥亵、性骚扰等恶性伤害事件屡屡发生,有些受害者甚至是未成年人。“很多孩子没有一个界限的概念,比如说过了某一条线,这种行为是不可以接受的。”杨峥嵘说,有些未成年人遭性侵是熟人作案,这也更加说明了小孩子对这种界限认知的模糊。如果每个孩子在不同年龄段了解到他们在那个年纪应该掌握的性知识,自然就能判断出什么行为是可以接受的,什么行为是不能接受的,类似的伤害事件就会减少很多。

性教育展上,家长在给孩讲解生理健康知识。

“性教育”,该怎么做?

讲座事件之后,色阿成了学校里的“风云人物”。有学生主动找到她,问还要不要做性教育,她想加入。而且有这样想法的不止一个人,“大家觉得这个事情有意义,想支持我帮我一下,又可以做一些有意义的事情”。高中毕业的时候,色阿组建了一个9人团队,并开设微信公众号和讲座,正式做起了性教育事业。

在接下来的时间里,“莓辣”团队不断扩大,全职人员加志愿者的数量从半年增至三四十人,到现在已是近百人。不过,当初的9人除了色阿之外,其他成员都已陆续退出。“因为这个是我的梦想和事业,他们都有各自的追求。”色阿解释说。

谢南在一次校园宣传性教育的项目中知道了色阿,“是个有热情,有想法,有个性的女孩”。谢南很支持色阿关注年轻群体的性教育普及,“但因为进社区宣讲需要有相关资质,孩子们的视角跟妈妈们的又不太一样”,所以,谢南联合几位家长一起开办了面向家长群体的性教育公益讲座。

这个需求是谢南从跟女儿的聊天中发现的。谢南说,当时女儿小升初,班上很多孩子已经开始有月经和遗精,也出现了青春期“恋爱萌动”的迹象。她到家长群初步调查了一下,发现不少家长都有性教育方面的担忧,不知如何去跟孩子交流。所以,她开始到处搜集资源,一边学习,一边分享。

但是,性教育并不好做。站在公益和商业两条路的分岔口,色阿选择了探索商业模式,一方面是因为团队缺少公益资源,另一方面则需要通过商业探索来达到规模化。

色阿明白,创业本身就是一件难事,做性教育就更加困难。“首先在于这个社会现在还是一个比较‘谈性色变’的社会,要把性教育推向公众很难。”她坦言,虽然中国内地的性教育一直在发展,但仍是处于婴儿时期,还没发展成为一个“行业”,因为它有太多空缺。

当性教育变成一种商业模式的时候,色阿还要关心如何赚钱维系团队运作的问题。她想过开设付费讲座,通过政府购买服务或学校邀请的方式来推进。但后来她发现,这个计划通常会受限于繁琐的流程、团队承接能力、入不敷出等各种因素,最终难以实现。谈及困难重重的性教育事业,色阿露出一脸疲惫,“我每天都想放弃,但又不懂为什么能坚持下来。”

“其实对性教育感兴趣的人或者机构甚至企业都有,但是最终决定来做的很少,能够坚持几年连续做下去的更少。”杨峥嵘坦言,这种现象跟社会上的一些理念和限制有关。

杨峥嵘很支持色阿的性教育事业,“我一直觉得性教育不是专业人士的专利”。他也同时希望,有越来越多的年轻人加入性教育的队伍中,并且坚持下来。性教育从来都是伴随着质疑声,这一点都不奇怪,因为一个观念的改变有时候可能需要整整一代人去逐步推进。

杨峥嵘还提出,深圳可以尝试把性教育纳入中考,“这可能比平时上多少课都管用”。但他也明白,要进行这样的制度改革需要承担很大的压力,也需要反复论证,并不是卫生或者教育一家就能决定的事情。但他依然期盼,深圳能够发挥经济特区的优势,实现相关制度上的创新和突破。

在回顾性教育展的时候,四西透露,所有参与人员在办展之前达成了一个共识,这个展览不管最后到底来的是什么样的人,它都能提供一个可以谈“性”的空间。不一定是科普,也不强求观众从中学到什么,只要让大家意识到,原来性教育这个话题是可以公开来聊的,甚至可以办成展览的,那展览的目的就达到了。“要去改变一个人或一个地方的传统观念,它本身就是一件非常困难的事情。性教育还需要更多时间,任重而道远。”

(文中色阿、四西、海涵均为化名)

采写 陈雯莉 实习生 韩湘 胡璟熙

视频 邱伟斌 陈苑婷 陈雯莉 张越洋 实习生 徐潇宇 仲星竹

审核 陈建中 刘思敏 徐雅乔