最打动人心的“后浪”!看看疫情下的90后都在做什么?

见圳客户端•深圳新闻网2020年5月10日讯(见圳客户端、深圳新闻网记者 任玥 焦慧茹 石静文)90后,一直是被大家“重点”关注的一代人,在很多人眼中可能有些自我、特立独行。但在来势汹涌的疫情面前,这群曾经大家眼里的“孩子”,面对生命的挑战和威胁,义无反顾,勇往直前。

这是4个深圳90后的故事,疫情当前,因为职责所在,因为心中热爱,他们脚步坚实,以自己的努力和探索,触摸着城市最真实的肌理,也改变着时代的某一个小部分。透过他们的故事,我们看到了深圳这座年轻城市的温度、光芒和底蕴,看到疫情之下中国青年的样子。他们,才是最打动人心的“后浪”。

魏莉莉 深圳大学总医院护士

对于魏莉莉和老公陈路来说,2020年的这个春节格外特别。

临近年关,随着疫情的暴发,深圳大学总医院新设立了发热门诊。在神经内科做护士的魏莉莉,几乎未加思索就报了名。同事在旁边提醒她,“你不跟老公商量一下吗?”

这距离她和陈路结婚不到三个月,按照原来的计划,这个春节两人要回到陈路的老家汕尾。她马上给陈路打了电话。陈路听完二话不说,干脆地来了一句“那你就去吧。”

“当时我还疑惑,他怎么这么懂事,后来发现他也要去抗疫一线。”大年初二,陈路匆匆从汕尾返回了深圳,他是名警察。

报名去发热门诊后,魏莉莉专门去做了器官和遗体捐献登记。“想着万一真的中招去世了,那就把遗体捐出去,还能给病毒研究和疫苗研发做些贡献。”

大年三十,深大总院的发热门诊正式接诊,魏莉莉和另一位同事是第一拨值班护士。她没有想到,当天夜里自己接诊的一个病人,很快就被确诊为新冠肺炎。

得到这个消息是大年初二的早上,她刚刚值完一个大夜班,本来白天是休息的时间,她却怎么都睡不着。脑子里反反复复地想着和那位病人的接触——“那晚她总想从房间里走出去,我劝她不要离开,反反复复沟通了好多次,那时候我们没有防护服,穿的还是隔离衣,心里压力特别大,那种担心和焦虑,一直持续好几天才消除”。

在医院呆了一个多月,回到家里时,阳台上的花花草草都已经干死了。“陈路一直住在派出所宿舍,我们都回不来”。这个时间,陈路已经奔波在深圳湾口岸和珠海拱北口岸,他接手入境人员转运工作,每日定时定点前往珠海拱北口岸安置点,将入境人员转运回深圳湾口岸。

整个二月陈路一直在为她担心,当她稍稍可以喘口气时,又开始天天为陈路担心,两个人一直到4月份,才恢复到相对正常的状态。

她和陈路对各自的职业,都有着异常强烈的认同感,“我们的结婚证件照上,我穿的护士服,他穿着警服。我在婚礼上跟他说:‘让我们一起为人民服务吧’。”

“我不是把护士当成一个养家糊口的工作,而是一个可以达成满足感和成就感的事情”。

魏莉莉开朗热情,喜欢和病人打交道,做义诊时会特别热情地建议病人家里备一台血压仪,同事一边调侃她像个卖血压仪的,一边夸她感染力强;科室里新的医疗项目一出来,她都会饶有兴致地跑去观摩学习,“总想多学点东西,觉得将来会用上”;她在龙岗中心医院工作过两年,很多就诊的当地老人只会讲客家话,为了方便沟通,她专门学了不少客家话,到现在医院来了不会讲普通话的老年人,同事们还会拉她去做翻译,“因为我掌握广东话、潮汕话、客家话多门语言”。

一场疫情,让这种热爱变得更为强烈。

魏莉莉有次在发热门诊值班时,一位阿姨不愿意留院观察,在门诊区冲着她大喊大叫,“那阵子我们医护的压力也特别大,我就特别想哭”。这时候门诊区几乎所有人都站了出来,劝阿姨配合。

“我做了5年护士,这种情况以前从来就没有遇到过,好像所有人都在支持你,和你站在了一起。那种感动,不知道怎么形容,就觉得我遇到100件不开心的事情,都能被这一件事抵消”。

王潇扬 珊瑚保育公益组织成员

王潇扬前天和朋友们一起吃饭时,发现了一个很有趣的现象。

“我可能是在场唯一一个对工作没有厌倦感,能够开心地投入其中的人。”这是他告别白领生活,全职加入珊瑚保育公益组织潜爱大鹏的第6个月。

珊瑚在海洋中的生态价值,如同森林之于地球。不足全球海洋总面积千分之二的珊瑚礁,给1/4的海洋生物提供了栖息和觅食场所,近岸珊瑚礁在台风、海啸发生时,能够削弱海浪的威力,降低对沿岸区域的破坏。

过去30年间,随着海洋环境的破坏,深圳海域的珊瑚覆盖率从70%降到了现在的30%左右。成立于2012年的潜爱大鹏,一直在探索深圳海域的珊瑚保护、复植,及环境保护的有效手段。

全职加入潜爱大鹏之前,王潇扬在这个公益组织已经做了9个月的兼职,“一开始只是当成一个兴趣,我喜欢海,也喜欢接触不同社会阶层的人,这是在写字楼上班不可能获取的体验。”

王潇扬毕业后,在深圳房地产行业工作了几年。真正要从一个公司白领,跨越到公益组织的工作者,王潇扬用了9个月的时间来消化。“最直接的差异,就是你的收入会少很多。”

最终他决定告别以往的生活,“在一个同龄人看起来还不错的公司,每天都是满满的焦虑感,担心自己买不上房,总操心身边的人谁买了奢侈品,你好像一直在被物欲和消费主义挟裹。”

在潜爱大鹏,他的体验完全不一样,“我觉得在做一件值得投入的事情,这里能发挥我的才能。”

大鹏的生活环境,也不同于市中心,“物价低、房价也低,人们也没什么物质焦虑感,你不需要买什么东西来证明自己,你会更纯粹地投入自己喜欢的事情”。

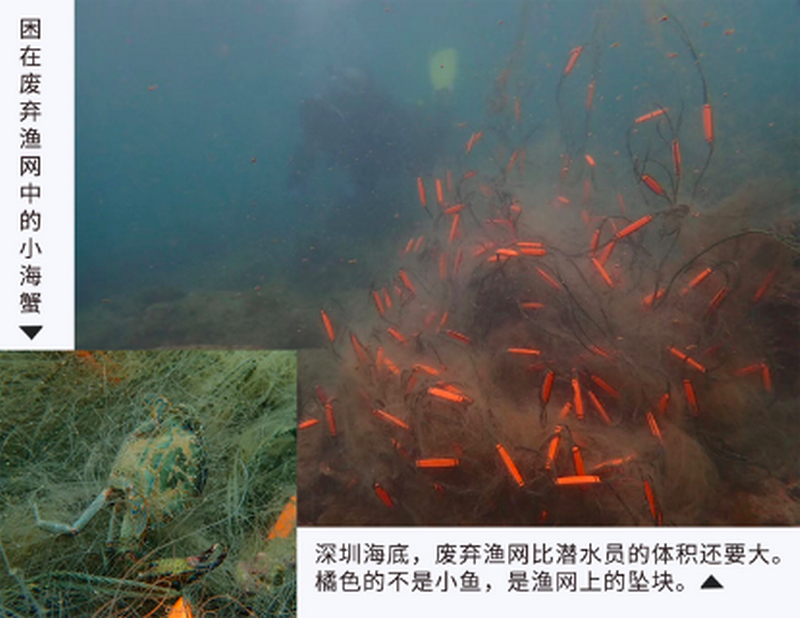

对潜爱来说,将海洋保护的观念植入人心,比种珊瑚更重要,“种再多的珊瑚,都不及每人少往海里丢一个垃圾袋”。

但这对于海洋保护者们来说,并不容易。

王潇扬需要做的很大一部分工作,就是将海洋保护的观念,植入当地原住民、渔民和游客的意识里。

“有时候你要绞尽脑汁,去想一些他们能接受的方式去引导,比如游客来海边喜欢买渔网捕鱼,又没有环保意识,我们每个月都能从海底清理出大量的渔网,我们就做了一个体验项目,教游客将废弃渔网、海洋垃圾再生为工艺品,在这个过程中,给他们科普一些海洋保护的理念。”

对王潇扬来说,这份工作让他着迷的地方,在于不断的复杂性挑战。

“你要考虑海洋环境,当地原住民、渔民、游客,政府部门等各个相关方的诉求,有时候他们的利益是相冲撞的,你要做的,就是在保护海洋的前提下,能满足各方的诉求。”

一直以来,王潇扬对社会学都有着浓厚的兴趣,这份工作,让他有机会接触到更为多元丰富的社会人群。这是以前的工作,根本不能给予他的东西。

“有一天我早上在跟老渔民聊天,中午跟一群志愿者做活动,晚上基金会的活动居然见到了王石,那种感觉太神奇了。原本这些人群,被社会大分工完全隔离开了,可我做的工作,好像一下子把这些人群连接了起来。”

谭正南 市总工会法律援助律师

正式到市总工会做援助律师的日子,谭正南还记得清清楚楚,2016年6月1日儿童节,呆了不到两周,他就适应了这份工作。

他日常接触到的援助对象,以流水线上的一线工人居多,他不确定自己从什么时候开始,真正喜欢上了这份工作,“能听到普通工人的心声,他们也确实需要你。”

在深圳大学法学院读书时,谭正南参与过一些普法活动,但真正接触到一线工人的机会很少,学校周边的写字楼里,以科技、金融行业的白领居多。他知道有无数的流水线工人,工作、生活在原二线关外。这些人的生活状态如何,面临什么样的困境,他不知道,也没有想过去了解。

法律援助,让他真正看到了这个城市里,另外一群人的生存状态。

谭正南接触到的劳资纠纷求助,以拖欠工资最多,接下来就是工伤维权。“很多人辛辛苦苦地付出了劳动,要么工资被恶意拖欠,要么老板跑路了,要么是工作中受了伤,治愈后一回去就被辞退,公司为了逃避法律责任,还要强迫他们填写自愿离职表。”

“看到了他们的生活,切身处地地理解了他们的所思所想,你会有很深的感触。基层劳动者在深圳付出了青春、汗水,可很多时候,大家能得到的东西相当有限”。

看到这些基层者的权益被侵犯时,他的这种感觉就特别强烈,“特别为他们抱不平”。

谭正南打的比较多的劳动官司,涉及的额度一般都是几万,和许多动辄100万纠纷的商事官司比起来,这个数额简直不值一提。

“对于商事纠纷中的原被告来说,他们可能是市值一两亿的大公司,100万在他们那里只是一个小数目。但对很多一线员工来说,劳动维权得到的两三万补偿,可能是他们两年的存款,这是养活一家老小的钱。”

“这就是劳动官司,和其他官司的不同之处。你用法律手段,帮他们讨回了工资、权益后,这种成就感,和其他的是不一样的。”

正因为此,劳动纠纷中的每一分钱,谭正南都会算的特别清楚。像有些案件涉及到的工伤鉴定费,一般只有400元,数目很小,“但对一线工人来说,这可能就是两个星期的饭钱”。这些极为琐碎的支出或索赔项,谭正南会极尽细致列出来,帮助求助者争取。

谭正南能提供的,是法律服务,但很多人面临的问题远远不止于此。

他接待过一个流水线工人,每月薪水大概3000多元。那个年轻人一坐下,先咨询劳动纠纷,后来开始咨询婚姻法,因为妻子有了外遇,接着又开始咨询借贷问题,他之前在老家借了钱,信用卡也逾期了,正面临债主们的起诉。

“他一个问题挨着一个问题咨询,开始我还觉得不可思议,问他‘这都是你自己的问题吗?’他点了点头。”

搞清楚年轻人的实际状况后,谭正南心里震惊极了,“你很难想象,一个瘦瘦弱弱的男孩,身上背着那么多的压力,已经处于拆东墙补西墙的困境。”

在谭正南接待的救助者中,年轻人的困境并非孤例。“许多人在咨询法律问题时,会带出一大串别的问题,比如生活、工作中的失落与困惑,长年在流水线上重复劳作的枯燥麻木,有些人纯粹就是找你聊天,他需要找一个出口,却找不到倾诉的对象。”

谭正南在做的事情,让他看到了一个更立体和丰富的城市社会。他也会不自觉地去思考一些更为宏大的社会命题。

“这些一线工人遇到的问题,可能人人都会遇到。为什么在他们身上暴露得这么集中、明显?是不是经济条件相对好一些,就不会走到今天这个地步?摆脱困境,仅仅靠经济条件可以吗?”

很多问题,谭正南一时也得不到答案,但他会带着这些问题走下去。

读大学时,他很想做一名刑事辩护律师,能想到的未来,是电视剧里那些衣着光鲜、浑身上下透着精英范儿的同行。如果不是就职的律师事务所把他派驻到总工会,他可能已经过上了那样的生活。

一次偶然,让他获得了另一种职业经历。这也让他远比同龄人笃定踏实,“我已经实现了很多的社会价值,这可能是很多人比不了的。”

“劳动纠纷法律援助案件虽然是很多律师的入门学,每个律师都会有所接触,但如果真的要把它当成事业来做,不仅需要确保较高的专业能力,研阅大量庞杂的劳动法律法规和案例,更重要的是要有工人情怀,懂得工人真正需要什么,这是在法规案例中学不到的东西。”

刘玉清 设计师

到达深圳的第一天,刘玉清就喜欢上了这里,“从来没有见过这么蓝的天,这么低的云,感觉一伸手,就能摸到它们。”

她学的是设计,在长沙读完大学后,冲着深圳“设计之都”的名头来到了这里。做了一年的平面设计后,她阴差阳错地接触到了导视设计,“导视简单地说,就是用有趣的设计,告诉大家这段路怎么走”。

她能碰到很多有意思的项目,比如旧楼改造为公寓,城中村社区改造等。“比较好玩儿,创意发挥的空间比较大”。她也喜欢自己所在的烁设计事务所,“没那么多规矩,设计自由度蛮高”。

2017年,她的团队受邀给玉田村做导视设计,给每一栋房子挂上一个鲜明、有特色的的指引楼牌。

玉田村位于深圳中信城市广场南侧,寸土寸金的中心区域,握手楼建得也格外密集。巷道交错、楼号标志混乱……村子里迷宫一般的布局,常常让刚搬进来的人、找朋友的人,和送外卖的小哥,在纵横交叉的巷子间焦灼不已。

这样的环境和气息,刘玉清并不陌生。

她生活在宝安的一座城中村里,她喜欢那个地方。“生活气息特别浓烈,你会感受到每个人都是认真在生活的,或者为自己想要的生活在奋斗,深圳的城中村就是这样,外表看起来很老旧,但是住在里面的人,心是很年轻的,是很有活力的社区。”

“所以对玉田来说,并不是它破旧,我要去改造它,而是我想我的设计可以融入到这个社区环境里。”

融入并不容易,和其他的改造不同,城中村每一栋楼房都有一位业主,话语权分散,试图说服每一位业主,就是一件很难的事情。

对此,刘玉清团队的负责人张烁感受更为深刻,玉田村这些楼房的业主,一般为生长于此的老年人,为了说服大家接受新楼牌,他和老人家们反反复复沟通了许多次,“玉田村社区改造,是好几个设计团队一起在做,大家遇到的问题都差不多,有些业主觉得‘这么改影响风水’,有的质疑‘不收钱为什么帮我们改造’,有的还觉得新的改造占用了他们楼下的公共区域。”

从设计落地,到最后给50多栋楼房都装上新楼牌,张烁和刘玉清花了差不多一年的时间。

“看到巷子光亮多了,地面干净了,生活环境不一样了,住在这里的人,心里还是会很舒服的。自己做的东西落地了,还是会有一种成就感,这就是你做下一个项目的动力。”

她记不清自己做过多少这样的导视设计,有时候朋友在路上看到她设计的标识,会专门拍照片给她看,有时她自己也会经过那些地方,“一看,喔,这是我的设计,还是会有种小小的自豪感,这个城市里留下了我的痕迹”。

深圳在她眼里,更像个孕育无限可能的试验场,“它很新,旧楼在变新楼,创新型项目不断地诞生,这个过程需要无限的人力和物力,我就是其中很小的一份力量,这个过程对我来说,也能得到很多探索创意的试验机会。”