编者按:纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会,今天上午在北京人民大会堂隆重举行。在这个激动人心的时刻,深圳新闻网转载深圳特区报首任摄影部主任江式高的回忆文章。

江式高同志生于1934年,15岁参军,1950年10月19日参加第一批出国作战部队,跨过了鸭绿江。1981年,江式高同志是深圳特区报的首批员工之一。邓小平同志1984年、1992年两次视察深圳,江式高都全程随同采访,拍下了大量珍贵的新闻照片。

以下是江式高同志对当年抗美援朝出国作战的回忆,原文首发于2000年10月10日及11月4日《深圳特区报》。

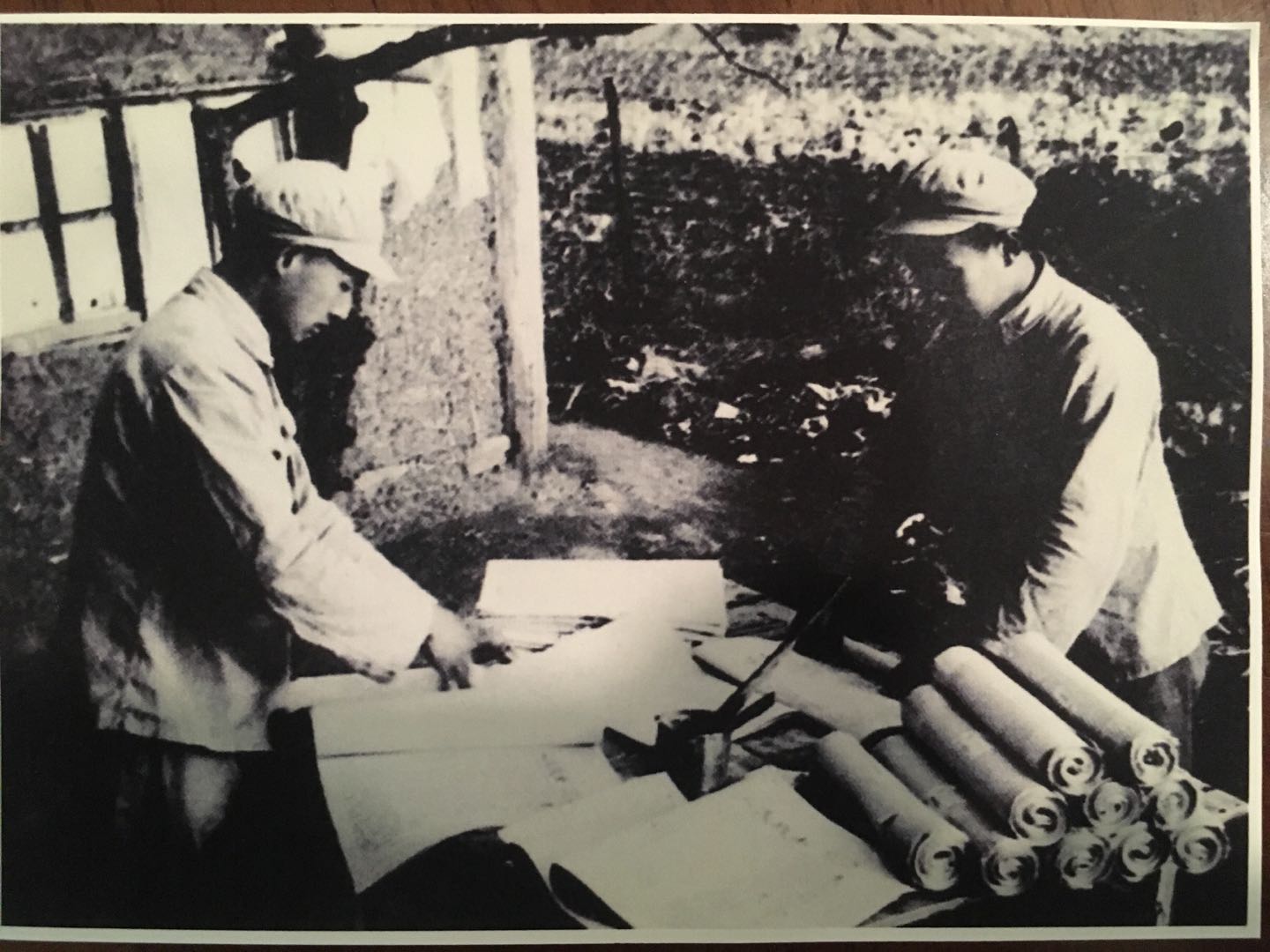

图为1952年,江式高(右)和战友在朝鲜西海岸分发战地快报。

图中江式高对面的战友是覃作彬同志,曾任惠州市文联主席。

图为今年91岁的覃作彬同志。(江式高供图)

图为江式高同志1951年6月在朝鲜黄海北道伊川郡剑寺洞。

初入新闻队伍——抗美援朝战争生活追记

江式高

1950年10月16日,我从军文工团调到新华社42军支社暨《人民战士》报社当译电员。当晚军部从吉林省通化县出发,经三夜行军到达中朝边境的集安县。10月19日夜,作为第一批出国作战部队,我们踏着工兵架设的临时浮桥,跨过鸭绿江。

到了朝鲜,大家才发现这是一场“敌机随时与你同在”和“没有前线和后方之分”的立体战争。敌人完全掌握着制空权,它的飞机可以盯住一个目标(如桥梁、指挥部),24小时空中值班监视。白天,看见什么打什么;夜里,见到灯光、火光便扫射、轰炸。部队的行动大都在夜间进行,白天隐蔽防空。报社的记者战前下到部队去,战役结束回来编报,用钢板刻蜡纸油印后下发。我们电台要抄收新华社电讯稿,还要抄《参考消息》供正师级以上首长阅读。不管一夜行军多累,白天都要坚持工作。

10月的深秋,朝鲜北方已相当冷了,部队都穿着棉军装。但中午在山上露营防空,被太阳暴晒,口干舌燥,脑袋发昏。山上没有一滴水,口渴得没办法,抓几片树叶或几根草放在嘴里嚼一嚼。随身带的牙膏、牙粉都被吃光了。守卫在黄草岭的战士更苦,喝马尿和自己的尿。

我军对军需后勤有充分准备,东北人民把最好的和充足的给养送到部队。军汽车营有60多台清一色的美国“道奇”大卡车,本来补给是有绝对保证的。哪知出国第一晚,汽车便被敌机击毁一二十辆,第二晚又是一二十辆。几天下来,“汽车营”已不复存在,全军运输瘫痪了。军党委忍痛决定:把拥有二、三十辆汽车的火箭炮营的火炮全部卸下来,炮车改作运输车使用,以保证紧急供应。

失去了汽车,运输就靠马、牛和人的一副肩膀。我那时只有16岁,个头也只有1米5几,肩上也要扛30多斤东西。每天黄昏集合出发时,我就感觉很沉重,像吃不消似的。但每天都咬紧牙关跟上部队,每夜行军60—70里,有时上百里,从不掉队。

越往南走,供应线越长,天气越冷,困难越大。三野九兵团从浙江紧急开到朝鲜,部队还穿着单军装,戴着大盖帽。战士们只好用毛巾包住头和耳朵,把棉被披在身上行军,看上去简直不像个军队,但枪炮声一响,个个威猛无比,取得了威震敌胆的长津湖大捷。

第二次战役打响不久,我右脚鞋底子就磨穿了,要随时寻找纸壳、皮革或碎布垫进去。临近“三八线”,部队几乎完全断粮了。一方面组成征粮队,在当地筹粮;一方面人自为战、各自为战,找粮食、填肚子。部队的伙房由供应单位变成加工单位:谁交米,谁吃饭。没交米便没饭吃。当时能找到的多是稻谷,还得找水臼、石臼或木臼,经过碾、捣、筛才能弄成大米,这又耗去我们多少宝贵时间和精力?有人更因筹粮而负伤、牺牲。

没有鞋,怎么翻越冰山雪岭?军党委号召自己动手,缝棉袜、打草鞋。我们把棉被、棉大衣、毛毯、马搭子都剪开,缝成袜子。比较会缝缝补补的老爷们儿,教给不谙“女红”的老爷们;四川和湖、广籍会打草鞋的战士,教给北方的战士搓草绳、打草鞋。当然少不了朝鲜老乡的协助。

1950年12月31日,除夕战役打响。我们穿着自制棉袜、草鞋上路了。一边走我一边心里犯嘀咕:这哪是“棉袜”,分明是一块包脚布;哪是“草鞋”,不过是缠在脚上一团松松散散的稻草嘛!真够幸运,刚走出山沟,两名英雄司机冲过敌人封锁线,把两辆装满毛皮鞋的苏制“嘎斯”汽车开了上来。荷枪实弹的卫兵在看押着,凡没鞋的人均可拿一双走,不准试脚。我又够幸运,刚好合穿。我乐得穿上新鞋在雪地上狂奔,全然不顾别人的呼喊:“不要乱跑,有地雷!”事后知道,担任“三八线”主攻的友军某师,当晚冻垮了两个半团,无法执行任务。

第四战役(1951年1—2月),气温更降到零下40℃,吐出的口水掉下地已冻成冰球。行军走路尚容易挨过,最怕的是因情况不明等原因,部队停留在雪地待命,浑身汗水浸透的棉衣顷刻就冻穿了,脊梁上像贴着大冰块。大家都在原地跺脚,以保持不被冻僵,并互相提醒:“不能睡觉”、“不要坐下!”可是走了几十里已疲劳不堪,加上肚内无物,有的同志挨不住就地睡着了。到前进号吹响时,已长眠在那里再也起不来了。

城市被炸成废墟,农村也难觅几间完好的房子。宿营时能找到一个防空洞或一个散兵坑已成为高级享受。人们只希望能拥有一个草袋子或一捆稻草,否则天亮了很难在雪地里坚持一整天。有一晚我找到一个灶坑,尚有微微余火,便像猫、狗那样蜷缩在灶前。初时胸前还似有暖意,不久便周身寒彻被冻醒。于是站起来走一会,坐下去睡一会,再走再睡,度过了严酷的一夜。

我们新闻电台架在雪地里,用两条腿当桌子翻译电报。那时只有沾水钢笔,墨水装在擦枪用的铁油壶里,借着体温维持不结冰。大米做成的朝鲜“打糕”冻得像铁疙瘩,要放进棉衣在腋下缓缓解冻,像剥笋一样,溶一层吃一层。工作时最大的干扰是不时出现的飞机轰炸声、扫射声。美国人学希特勒,在飞机翅膀上装上“威慑”人的啸声哨子,刺耳惊心,稍一分神就会把电码译错,所以只要子弹不打到身上我们什么都不管。有一回真的一发机关枪弹从我头顶十多公分处打下来,挖出弹头还是热的呐。一次在横城附近的阳德院里,几支部队赶在一个山沟里防空,没人统一指挥而暴露了目标,十几架飞机轮番轰炸、扫射,从中午到天黑打得人仰马翻、横尸遍野,伤亡不下千人。我们电台的人也被打散。晚上聚拢时,如噩梦初醒,有的痴呆呆讲不出话,有的耳朵被震聋听不到声音。所幸除损失一些电池和用品外,人员并未受损。

第四次战役转入防御阶段,最为艰苦残酷。部队伤亡惨重,连队普遍只剩下三四十人,有的只有十来个人。军机关师、团级的部长、处长都要亲自率干部去抢救伤员、抬担架。机关精减人员充实连队。报社社长的警卫员小曲,下连队的当天就牺牲了。我们电台抽出了报务员老杨、译电员李建卿,还有一名摇机员(手摇发电),下去不久也牺牲了。

在朝鲜,作战第一,胜利第一,别的什么也不想,也顾不上。四个战役我没刷过牙,没洗过澡。一二十天不洗脸也是正常事。因为弄不到热水,如到河沟砸开冰层用冷水洗,没有面油护肤,很快便会冻伤。毛巾打湿后会冻硬,一折就断,而且它有更重要的用途——围在脖子上保暖。人们几个月也不换衣服,每天和衣而眠,身上生满虱子。不分官兵、男女,一坐下来手就伸到衣裤里去捉虱子,成为一道特殊的“风景线”。虱子遂有“革命虫”、“光荣虫”之美誉。战斗间隙,人人要扛粮,伐木,挖防空洞。地冻三尺像石头一样坚硬,十字镐抡下去只见一个小白点,虎口却震裂流血不已。有时战友牺牲了也只能用雪堆个坟头,留待后勤部队去处理。

“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”1952年11月4日,我们42军胜利完成了党中央、毛主席和祖国人民交给的任务班师回国,而许多一同出国的战友却长眠在了朝鲜的土地上。

只身赶队——抗美援朝战争生活追忆

江式高

入朝作战时,我们42军报社新闻电台使用的是一台30年代的日本制造的“哈脱来”式收发报机,已相当古旧。第一战役结束,我们换上了缴获的美军电台,效率大增,而且编辑们能直接用它收听广播。哪知用了几天便有部分功能不工作了。经检查是有一个电子管坏了。正在着急,我们的朝鲜老战友、当年机关管理员老金来看我们。他是一年前回国的,当时在朝鲜人民军4军团当通讯科长。他说他们那儿有这种电子管,而且部队距我们仅30来里。报社决定派人去取,我自告奋勇请缨前往。本来领导还派另一位同志同行,但他临时有病。金科长说不要紧,他会派人把我送回来,领导也就同意了。

这时已是下午四点钟,部队两个小时以后便要出发了。我们的出发地,与人民军驻地和当晚部队新的宿营地,正好呈三角形。编辑冷枫同志(我的入党介绍人)连忙到司令部查清了当晚行军路线,告诉我部队向孟山、宁远方向前进,当晚在贞女洞宿营,叮嘱我次日务必赶到贞女洞与报社汇合。老译电员隋其福把他的马牌“橹子”(曲尺手枪)交给我,社长杨章(后曾任《人民空军报》社长)叫他的警卫员把一支能连发的快慢机卡宾枪也交给了我。

我与金科长和他的警卫员赶到人民军驻军已是晚上。他们看到志愿军在生死存亡关头来支援朝鲜,个个激动万分,把我当成志愿军的代表,不分男女一拥而上和我拥抱、亲吻,载歌载舞,自发搞起“派对”。人民军劝我夜里不要走了,等天亮走又安全又快捷。我说不行,电台上午便要工作,等着我回去开机呢!当下他们派了两名懂中国话的战士送我归队。拂晓时分,我们从山上已清晰地看到公路和大桥,朝鲜战士告诉我大桥左边二三里路便是贞女洞,也就是说下了山我就到家了。我高兴地对他们说:“你们可以回去了。”我虽只有16岁,但穿着朝鲜人民军军官制服,意味着这就是命令。哪知道我太天真了,脑子就没有多设想几种情况,与人民军战士这一分手,我便成了断了线的风筝,开始了四昼夜的脱队、赶队历程。

公路上死一样寂静,零散着被击毁的美国坦克、汽车和敌人的尸体,但没有人迹。贞女洞并没有部队驻扎,通过半通不通的中朝语言和汉字,从老乡那里得知昨晚志愿军在公路上坐了两个多小时,然后继续开进了。我知道那叫原地紧急待命,部队改变行动计划,执行新任务去了。我当时还没着急:白天大部队不会行动,我顺着公路追上去,一小时可走5公里,他们也是两条腿,不会走太远的。可是当我返回公路,天已大亮,我傻了眼:被我军打散的伪军,有的没枪,有的有枪,也从藏匿处走出来在公路上走。与我迎面走过的几个散兵,都是我看看他,他看看我,谁也不想多事,便走过去了。但越往前走散兵越多,山上不时传来敌人联络的哨子声,我更看到远处有几十人一股的敌人在公路上整队集合。这时我才明白,我军第一梯队突破敌人防线后,后续部队还没有赶上来,形成了纵深几十里的“真空”地带,我已孤身陷入“敌后”。再这么走下去不行了。

我离开公路,在田埂,在沟渠,在山岗,沿着公路平行线向南疾进。遭遇随时会发生,我想只要敌人第一枪打不死我,我便可以趴下来跟他周旋。我该试试我的武器了!我拿起卡宾枪对着小树瞄准射击,枪响了六七声便不响了,子弹卡在枪膛里退不出来(后来知道是“抓子钩”断了)。故障排除不了,我的枪成了不能打人尚可吓人的“烧火棍”,只好继续挎在肩上。随手在路边拣了两颗手榴弹———一颗给敌人,一颗自己用。又拣了一件伪军外衣披在身上,黄昏,走进一个山村投宿。我被这里的情景吓呆了:有7堆约一人高,五六米长的上百具平民死尸,像木柴一样垛在那里。不经意间,几个端枪的人已向我走近。我看他们,男的戴着眼镜,女的烫着头发,文质彬彬,不像坏人,便用朝语结结巴巴跟他们对话。原来这是一支由校长任队长的小学教师游击队,他们随人民军北撤刚刚回来,所有的亲人和学生都被美、李伪军屠杀了。他们把志愿军当作亲人,抱住我嚎啕痛哭,悲不欲生。和他们在一起,当然很有安全感,度过了我离队的第二个夜晚。次晨,分别的时候,一位游击队员热情地送给我一件很别致的礼物:苏制磁性的被称作“莫洛托夫鸡尾酒”的反坦克手雷。我背着这个六七斤重的铁疙瘩走了20来里路,才悟出它完全是个可爱的废物,随手把它给扔了。

脱队第三天,我向南方前进了约四五十里,下午遇到125师工作队,他们20来个人,押送着200多个俘虏向后方转移。他们劝我单独行动太危险,不如先随他们一起走,相机再赶队,我同意了。但是往回走心里不是滋味。第四天一早我变卦了,向他们要了一点干粮,便匆匆向南踏上赶队之途。

大同江隔断了我的去路,桥梁被敌机炸毁了。沿江西下,找到一个渡口,停靠着一艘能载运几辆汽车的大渡船。渡口悄无一人,我急忙向岸边一所民居走去。当我不假思索拉开大门一看时,脑子轰的一下,傻了眼:炕桌上盘腿坐着一个李承晚伪军军官正在吃东西。咫尺相对,掏枪已来不及了。我大喊“奴高要(你是谁)?”他满脸堆笑对我说,他是人民军被李伪军俘虏,志愿军来了把他解放了。我对他说“吾立昆代大大衣扫(我们部队大大的有)”,示意他我要乘船过江。这家伙非常乖巧,一转身很严厉地吆喝出一个老头和一个孩子给我撑船。这时我发现他没有武器,心里踏实多了。

两支竹篙撑着一艘笨重的大木船缓慢地在江中挪动。“嗡,嗡”,远处传来飞机声。那家伙大喊大叫加劲撑船。不一会儿,飞机已临空,又向前飞去。我们都知道,它会转头回来选个合适的角度向我们开火。四个人合力加紧撑船。“咯,咯,咯,咯”,一排机关炮打下来,江水起白花,石头冒白烟,船被打穿几个大窟窿。我们纷纷跳水,落荒而逃。冬天的大同江水并不深,后来知道大部队就是涉水过江的。

过江后那家伙并不走,说是要参加志愿军。我也需要一个向导,便命令他在前边带路,最令人生疑的是,路上遇到一拨难民,一位头顶着包袱,一看就十分善良的中年妇女,用十分异样的眼光久久看着我,又用手偷偷指指他。我慌了:要小心,他是坏人!当晚我和他住在一间房里,成对角睡在两端。我把打不响的卡宾枪故意放得远一些,然后把手枪顶上子弹藏在衣服下面对准他。我想他如果暗算我,必会先来摸枪,我就了断他。这一夜基本没敢合眼,平安过去了。

第五天早晨,我们沿着公路疾行。在一个急转弯处,突然遭遇到从三四十米外高坡上向我走来的一支队伍,大约30多人,清一色美军制服。我慌忙端起卡宾枪大喊:“什么人?”那伙人大摇大摆,不紧不慢回答:“38军侦察队!”我紧张的心一下子放松下来。互相交换一下情况,他们反向我问路,我指着同行那家伙对他们说:“他熟悉情况”,没容分说,38军的同志用枪一顶便把他押走了。

这天公路上不时可以见到零星的部队人员,也有民工和担架队。最使人兴奋的是,遇到报社派出来寻找我的南下工作团的战友、见习编辑薛艺同志,他也走散了。我们了解到距离部队还有120多里,如果走小路只有90里。两人在一起信心大增,我们互相鼓励,决定抄小路追队。那知全是崎岖山路,除了路边死尸,一天没遇到一个人,也没吃上饭,只好抓把炒面送把雪。漫山积雪都被先头部队踩成冰层,其滑无比举步维艰。走小路并没占到便宜。傍晚终于在公路边赶上了部队。宣传部长吕彬(后曾任全国记协第一书记)说军首长批评了报社,不应派没有实战经验的小同志去执行这样的任务。大家都以为你回不来了。吕部长叫警卫员把他的一只鸡杀掉给我们吃,还没吃饱,部队出发的前进号吹响了。我像一滴水又融进了滚滚洪流,忘却了一天的疲劳,几天的孤闷,兴奋得箭步如飞,随队又前进了六七十里路。这一天一夜,我步行了150多里路。

图为2020年8月26日,江式高同志(右)参加深圳新闻网“庆祝深圳经济特区建立40周年24小时大型直播”节目。